|

|

* b( [) Y# H6 y% @) e# e. ^- ]7 F$ r& p; \, V# o" ?. ~3 U" U- h d

2 ?5 L2 ~; y4 `' g, |/ k( j0 m' K《奇遇人生》第一季播出后,在豆瓣上一度打到9.2的评分,是2018年度分数最高的内地网综。赵琦是总导演,这也是他做的第一档综艺节目。+ z6 C$ @, {5 F! I4 C

5 [4 @2 |0 o( L# j

$ e9 _/ S0 ^5 y. W$ e& C

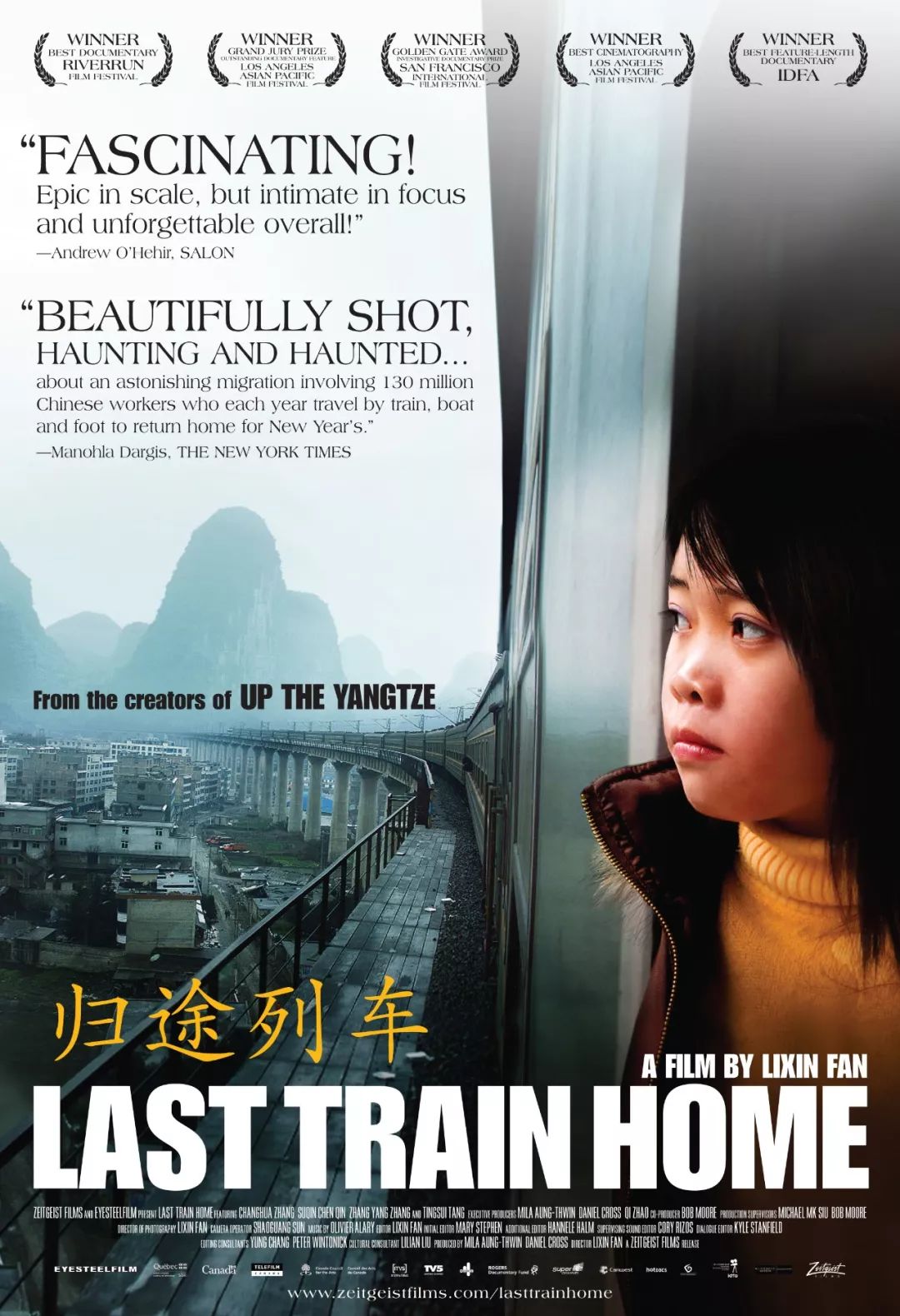

在此之前,赵琦是纪录片《归途列车》、《千锤百炼》和《中国市长》的制片人,也是第一位获得艾美奖、伊文思奖、金马奖、圣丹斯大奖和亚太电影大奖的中国人。2008年,汶川地震发生后的第五天,他来到北川县城,开始了纪录片《殇城》长达四年的拍摄。* i+ V* r# G _+ |$ K

" Z, X, Q* x: {1 u* \/ m# c

- Q3 T9 M( U+ _# k' ^1 o0 L5 @有这样经历的赵琦选择做综艺节目《奇遇人生》,令不少人意外,但即使是做综艺,也能看到他的价值观。他让明星做旁人认为无意义的「麦田怪圈」、北极淘金、追逐龙卷风,也谈及留守儿童、阿兹海默症和海洋塑料垃圾。这些选题都带着他的烙印。赵琦希望《奇遇人生》能打掉一些墙,让人能够探头出来,看到其它小群落里的、彼此不同的人,尝试在不同之中,找到共识。

- ?( T& z; Z, m2 H

# A$ J2 e* ^1 j, p( t& O0 r7 f! |

) E% U: b0 g$ z! k3 W

+ \# H' e# T4 c/ O7 M# P* v1 x: T4 J) `7 T6 C( a

文 | 翟锦编辑 | 槐杨图片 | 受访者供图

% h& S/ n8 a5 ]( [6 q/ P& I

- H3 Z& R$ z& G- s) p/ l3 f- D6 P1 J. {" u' t9 n

4 d& K0 |9 \) S0 H* B* A! m. a

% X8 N+ C& W- R* o$ m. F1

- W2 r: D1 I& S$ ]4 K, Z1 R. m6 j* ^* N: D! d+ }

《奇遇人生》第二季今年1月1号建组,12月2号播完最后一期,我忙了整整11个月,太累了。1 g9 ?/ A. E! m- C# I3 ^! B# l+ h

2 ?. z5 U/ H$ s' i- j7 I7 S4 z

做第一季时,对于节目到底要走向哪里,我们在摸索。第一季拍到一定程度,我们认识到拍得比较走马观花,就是明星来体验体验,有美丽的景色,也有一个人因为这个环境得到的启发,更多还是以艺人为核心。就是在春夏那一期,当时带春夏去追龙卷风的马丁,他的女儿有自闭症,但节目里对这个话题,马丁和春夏与阿雅没有过多交流,一晃功夫的闲聊就过去了。+ J( P& k6 F3 z' g

% x4 Q: U. T6 w4 [: e

那时我们认识到还是需要更具体的人物和具体的事件。也许可以提前介入马丁的家庭,了解自闭症的女儿和马丁之间的关系,也会触及春夏和她家庭的关系,追风变成了一个线索,两个人的交往是更重要的,马丁会不会像一个父亲那样去跟春夏聊天,而春夏又会如何回应,对素人的人物塑造更加完善,带给艺人的情感浓度也就更高,我们也就有挖掘的空间。但当时是没有的。所以我们判断应该再往下走,要把素人挖掘出来。

, }# u o! s3 `( N ! t6 P! Z: o! J6 v

第一季拍到最后一期,我们看到在突发事件中,人更趋向于自我的状态。当时阿雅的好友车祸去世,阿雅被事情笼罩,她比平时更表现出自己的实际情况。我们因此坚定了这一点:在一个事件里,事件越浓厚,这个人就越趋向于他自己。这种浓厚可能是情感,可能是体力累到极限,也可能是事件本身的程度,比如露营的时候来了头熊,人在这个时候的反应就是自己最真实的反应,一个人是跑还是迎上去,他的性格就展现出来。

. X+ E1 R: @6 [/ M+ v) @8 k4 \

8 H- ]: ]& P, p+ N$ }; j4 ^1 y所以到第二季,我们走得比第一季深很多,光前期调研就花了四五个月。第一季艺人是核心,而第二季艺人和素人都是核心,那要加入素人、塑造素人,还要让素人和艺人建立关系,对素人的选择就多了很多要求,他的谈吐、背景、故事,他的故事和我们故事的契合点,都要考虑。调研的难度、相应的工作量提高很多。4 B# l& r1 m7 d

8 \1 n& R5 D9 i6 Y, t

有些观众不这么觉得,一些评论说「第二季明显没有第一季强,差太远了」,我也不知道该怎么回答。事实上第二季使了比第一季多两三倍的劲儿。第二季只有七期,因为时间根本来不及,需要判断的维度多了很多。

3 e) L# j* u; U, T" v

& R" i( h$ D+ m4 L1 d% M v4 P7 c对大众来说,这是一个渐进的过程。你一直拿那个东西喂养他,他就是那个样子,你要有不同的东西喂他。不同的东西不意味着尖刻、晦涩,我们依然要用大众喜爱的方式来做,但是背后要有更强的价值逻辑、更好的故事体系来支持。) ^, X8 e/ s) }; B. n: r7 w' v

) m, T1 _ D, l: y [# H8 x, G

当然也有限制。什么都有限制,就像纪录片里你可以足够表达,但影像完成度未必有那么高,因为资金不够。《奇遇人生》也有限制。有人觉得有些艺人的行为不自然,是表演,我想任何一个艺人在现场也都或多或少地会想「如果这样做是不是更好」,表演是有可能的。但对我们来说,这样一种表演是另一种真实,恰恰是他在面对不同压力下的反应,终归这不是纪录片。纪录片拍一年,再把整个素材进行剪辑,肯定有更多的关于人物情感连接的铺垫,使他最后的行为更合理,但综艺——我希望还有机会能达到这个要求,比如艺人和素人在一起更长时间,情感发展就会更加坚定和自然,但这就意味着高成本,高成本意味着不一定有人愿意买单,买单又得看有没有足够的流量,这样一套逻辑,有时也是不得已而为之。我没有特别烦恼,因为你在这套逻辑里面做事情,肯定会受制于这套逻辑。

, Y2 B: G& \ p6 t& d1 T$ I% G4 @7 i0 X: v- G

7 i7 Z( K" d X6 j/ J3 C6 q6 v9 H

《奇遇人生》第一季 《奇遇人生》第一季

& s: ?8 g3 d: o4 H( F

6 b& \% I" ?& O8 q2

' b1 H' L" R) B4 I+ K8 Y( C8 o& ?7 _. c" y" \

Angelababy骑行那一期,网上争议很多,有人认为Angelababy和素人老徐之间不太有互动,觉得老徐的存在比较弱,但阿雅和Angelababy表现的就是她们的真实状态,节目组把三个人撮合在一起,具体会发生什么,取决于他们自己,他们情感、性格、文化的集合。/ N3 y6 r) t; R6 B6 m

) ~+ v% H! |' a; D1 h- X# T7 S/ I/ J一个人在这样一段时间里可能发生怎样的变化,我们不知道,也不加过多引导。如果她一上来就和同行者很熟,很好,有的人可能上来不熟,我觉得也没有高下之分。Angelababy和老徐,就是格格不入的两个人。我觉得这种结果不是问题,也不是错误,它也并非没有发生什么,而是恰恰从侧面展现了这个人的性格。2 ^3 Z. T" E* ^' T+ P

. W. r/ E6 s. z3 d" Q% a6 G) K

但一些观众对这种状态不买账,他们期盼人一上来马上发生什么事情。Angelababy在头两天介入不是那么深,到最后一天才开始有更深的思考,开始留恋老徐,开始认识到骑行超越于单纯骑的价值。但也因为到最后一天,没有足够的时间和空间再把这种改变进一步延展。我出面去问她到底是来骑行还是搭车,这可能是她改变的一种客观因素,所以我也放在节目里头了。如果能再多骑三天,可能能看到她更完整的变化。但受限于节目流程,我们没有那么多的时间来做这件事。

7 o9 e- `( A) Z+ t- O8 w

+ h+ s/ o( \7 @# d2 e1 W/ ?) u还有一部分观众对老徐好奇,希望通过和艺人的交流,挖掘出他身上更深层次的故事,这种期待是很公平的,Angelababy某种角度上没有迅速完成大家这种期待,所以大家对她有那么多的批评。但我们没有那么强的目的性,并不在意一定要把素人的内在世界作过强的挖掘,因为这样会对艺人有了功能性设置,就好像她是个记者一样。( J! V. c/ s: S0 C* W& g

5 U7 W) q. {+ ?

我们在意的恰恰是人和人之间怎么交往,两个很热情的人,一个很热情一个不自来熟的人,或者两个都比较自我的人,他们怎样慢慢地、小心翼翼地接触、探试,这些更有趣。这个世界就是由人和人之间的关系建立的,各种情爱,各种憎恶,哪怕大家对Angelababy有这么多的批评,也是你和她建立起来的某种关系。人天然有这样的情感,我们希望去发掘情感是怎样建立起来的。比如节目中展示了大鹏怎么样跟孩子们建立起情感,周迅怎么样跟道子、幸贞夫妇建立起情感,在这中间大家都在经历事件。

$ b$ v8 q6 d2 b* Z $ J* i6 w; C7 f" t+ |

很多人问,「你为什么不找一个体力好的人?」选择一个体力好的,对我们来说就是展示重复的骑行过程。现在虽然都在批评Angelababy,但有内容可看,因为她产生了矛盾,矛盾才会变成故事。我认为95%的人都很难坚持。她第一天连续骑了12个小时,60多公里,几天下来一共骑了160公里,平均一天30多公里,很辛苦。1 L8 t: J1 F0 x4 X/ F9 b* f

$ v: p! R' a! K

我们没预料到这期会有那么大争议。可能大家对她有一些先入为主的观点。类似她说不想搭帐篷睡觉这件事,我们去年做朴树,朴树不想搞这个不想搞那个,大家都说朴树是真性情;Angelababy说了一句话,大家就抨击她,而且最后她还做了。我看到一些人评论,认为朴树有好的歌,他的行为就可以被接受;因为Angelababy没有好的影视作品,她的行为就不能接受。这个东西我认为是不成立的,任何事都要用统一的标准来判断,不能因为一个人之前是好人,他打人就可以放掉;他之前偷过东西,他打人就不能放。( G- M! h; |, s/ g# _$ c

, |' ?9 E9 F9 {, Y

如果你能平和地看Angelababy,就能看到她的变化,她的无奈和犹豫,但你要是觉得她的无奈和犹豫是错的,就是一种强势的、要控制她的思维。如果她不能,你就用语言暴力影响她,她下次出现,就会很小心,你完成了对她的某种塑造和压制。这种社会压力使得人没办法把自我表达出来,这是最大的问题。

$ h o { K+ x( {' a5 h, {" ?* O/ r! z! p9 e

3 e6 y4 Y+ z/ r# P& c d' a Angelababy在加拿大骑行

5 b( R' D! o: X 6 b9 z" x# A2 k2 u& t' }

* H1 c9 z4 \; }

3 ' j/ g. X; M% R

+ f. o4 n2 p1 q* L" Y- v

2018年,阿雅找到我,说想做个不太一样的综艺。/ g( [) X; ^& `3 K, e2 ]8 D2 g B

1 Z! u" O" q; p* Y! X4 \8 H- c那之前,我拍纪录片,给纪录片作制片人,从没想过要做综艺。但既然有人这样想,我也自然地想把我会的东西和综艺结合在一起。我做过整体的考量,综艺的效能很高,那就来做了。

4 c& ~3 w* \8 F' V$ s4 f) t " [% H+ n, W0 O% l5 ?" ^% L$ X

《奇遇人生》就是展示不同的人,他们对于人生的不同理解,从而做了一些不同的事情。根子里是要展示我们生活在一个缤纷的、和彼此不同的世界里。我们不一定要互相赞赏,但是要互相理解,互相包容。这个社会的很多矛盾都是因为我们想当然觉得别人应该像自己一样。- q6 i" M9 a. i6 |

+ {0 [2 |! ]' H& u( H

就像北京的蓝天跟河北钢厂的工人一样,你要蓝天没有错,钢厂的人要吃饭也没有错,但它是互相矛盾的,那就必须互相妥协,找一个解决方法。如果不能以一种理性的思考认识到别人的生活和自己不一样,我们就很难解决今天很多社会问题。一个理性的公民社会,就要培养公民,有自己独立的思考、独立的认知。. J* v/ T7 I# ~5 Q6 A; }

- X. Q0 S" Y: c9 c4 H- s3 ]这是我做《奇遇人生》背后的原动力,并非只是一个娱乐节目,它和纪录片是一个方向,发掘社会矛盾,展示它,产生思考,甚至也找到解决之道。纪录片走得比较深,影响的人比较少,那做《奇遇人生》这样的节目,它没有那么深,但触及面比较广。

8 n3 D2 P) ]6 z% p0 S2 W / I0 n: R8 d. P+ x1 O" C

我们觉得麦田怪圈和龙卷风有趣,就做了;我们也认为阿兹海默症和海洋塑料垃圾很重要,也去做了。这些选题都带着我们的烙印,背后有一套价值体系来支持,如何选择,还是考虑人自我的成长和相互之间如何理解、如何共处。做麦田怪圈,很多人说「这有什么意义,把麦子都浪费了」。可是那些做的人,白天上班,晚上熬夜,费劲做那么大的麦田圈,还那么激动。如果你认为他们是傻子,拿你的一套价值体系把别人压死了,就没法对话了。放到更大的问题上,是一个道理。$ \9 O1 c( b- P

8 I9 x/ r, i% U6 O

还是要认识别人为什么会这样想,他反过来会启发你。

3 g) ?0 d- T4 l O5 ^! g# B1 G/ F) V

当然我也不认为一档节目有那么强的能力,你看了苏有朋和珍妮弗那期节目,可能连着两个星期不用塑料袋,然后就放弃了。但是能做多少是多少。这不是一瞬间的事情,它是很漫长的过程,你也不知道你有可能影响了谁,就是努力去做。

; j* q5 {' z$ ^! S2 a 5 r/ K; g4 M; ~9 }/ C6 F; r

从纪录片转做综艺有些妥协,但方向是一致的。我提供的是白开水,是解渴的,可能一下子别人喝不了那么多,我就少给一点,明天稍微多点,后天再多一点。慢慢做。中国这么大的一个国家,发展不平均,有人可能发展很快,觉得这不解渴,有的人觉得这都已经喝不下了,我现在是取了一个最大公约数。& {+ N4 p, y2 O" J! _

, A" ?, t7 Y" z+ `* Y0 }) S2 X$ i; Z- z+ B- D, G& }$ p. _( i- V

刘雯在《奇遇人生》. ?9 d8 {7 K3 K/ b3 P" K 刘雯在《奇遇人生》. ?9 d8 {7 K3 K/ b3 P" K

}& d) |: d- n' R6 L

, F% B {6 n( N/ O4

( r, l% H6 v+ h0 K5 P# v; W" E% m8 ~" p) o- \* y, j( |

进入这一行还是因为我父亲。我小时候挺酷的,因为父亲不太在意我与众不同。那时候上学要求循规蹈矩,手得背在后面,发言要举手肘,都不能举整个胳膊。但我父母,特别是我父亲,对我比较纵容,老师来告状,他不会教训我,还跟我说没关系。

& a2 `2 {* |: `+ [/ H. p$ p4 P- U3 ? % A! I$ [; |" }

那会儿我烫头发,穿萝卜裤,穿老师口中的「奇装异服」,那是1988年,我14岁,父亲给我买山地自行车,买滑板,我猜那是武汉市第一个滑板。有一回我出去吃饭,觉得这饭特好吃,我爸送我出去学了两个假期的厨艺。我还学过散打,每天从汉口过汉水桥一直骑到现在的光谷附近,来回四个小时,但年轻,觉得这样生活有趣,没把时间花在补习上。

7 N: F- z# y; d3 N( N+ O

% K3 w6 k. C# }$ F一放假,我就跟着父亲一起出去拍片子。他是做电视的,当时的摄影机是分体的,叫背包机,摄影师在前面扛着机头拍,中间一根线连着,我在后面背着电池包,觉得自己很酷。

) j8 i. b" ~1 A1 @ " m! K2 r# g& b7 j" n

因为我爸,我认识了很酷的大人,比如范春歌,记者,还得过范长江新闻奖。你想你小时候碰到一个女的又高又瘦,抽着烟,拿着机器出去骑个单车一跑几千公里,在那个年代,这种人是很卓尔不群的。

) p1 Z {2 A$ Q. U- C: {5 |( d+ x , a9 A% D1 I& v/ b0 p" ]

我觉得他们很不一样,我也希望自己以后去过不一样的生活。# e# z2 V" O: J( t1 R8 e v

" t; \( O2 r3 B2 z$ T

那时我在武汉外国语学校,听英文歌,看英文的原版电影,看Animal Farm动画片(《动物农场》由乔治·奥维尔的同名小说制作),当然也不懂,但它会潜移默化地影响你。后来进了武大,踢完球就坐在樱花大道老建筑下的台阶聊天,常常在盗版碟一条街晃,看各种外国片,还曾经旷课一周跑北京玩。. i T. c- Y) P M- j* |1 L0 Y! r

# H+ m# ?. K q6 ^( L% N

就觉得世界应该很自由,每个地方应该是说走就走,这种感觉一直伴随着我。不会觉得做事情有那么多的条条框框,需要克服这个那个。当然得克服,但是下意识的反应是:你要做?好,那就做吧。! v; \$ F( }2 ~$ E

. I1 W; m2 d) L# @

+ X M& o0 m' |9 X 赵琦 " `1 a/ Q4 r9 `6 Y1 F 赵琦 " `1 a/ Q4 r9 `6 Y1 F

# @( Q5 X+ U6 Z, |

5

5 l7 y2 c0 D8 l; T+ A9 r1 I# c, B, ]2 Q

. h: L4 `* T2 M% ]+ W1996年,我大学毕业,进了央视,到今年离职,我在央视待了23年。

N+ d2 W) p \; V! K8 J$ p , j- f) M6 }. c* Q/ y

那时我的同学去的都是各个部委,有个好朋友,后来成了中国最好的翻译,外交部工作,这是我们大部分同学走的路。那年恰好中央电视台要开英文节目,要招人,我就去了。本来我是要去体育中心的,要去了,可能就像张斌、黄健翔一样,做足球节目了。' [7 u1 P+ P( i' R

5 g. ]- F5 U- F! V' _4 m% |, H! p& h! l& m. J$ k# b; d \& C

我进台的时候,《东方时空》、《新闻调查》特别有影响力,整个大的氛围是92南巡、改革开放,媒体要起到媒体的作用,搞新闻舆论监督。之前,中央台不比地方台强,电视台还不如广播。但中国进入WTO后,国家产业发展起来,广告越来越多,电视台有了很大的发展。当时整个国家往上迅速发展,我们是享受到了国家发展红利的一批人,我的专业积累,我的个人生活,都和国家大环境紧密相关,觉得这个国家是一种非常让你激动的样子。0 C" @5 O- S8 I# I& m5 z

/ {9 P6 D; }' S0 _, D

& R4 y' J8 @' f4 p! G

我做的第一个节目是《中华艺苑》,自己找选题,制片人同意后,给你一笔预算,你拿着钱就走,都是现金。是年轻人非常向往的生活,两个人带着一万块钱,拿着一台机器,天南海北跑,想住炕上住炕上,也不用仔细算一餐饭多少钱,反正在这个钱花完前把片子完成就行了。拍片是很酷的行业,当年是特权,因为太昂贵了,拿机器出去拍,人都簇拥在你周围,你好像成为某种核心,有那样的一种沾沾自喜。8 r# Q. B3 v. d% F6 e' U% s4 C

- C: F; @. N- d# j

7 d' b! D5 [! e6 V

我喜欢拍片子。拍敦煌,当时樊锦诗刚刚当院长;拍邰丽华,她才刚毕业;拍做纳西古乐的宣科;跟着马帮去独龙族,那是给少女纹面的民族,生活在中国最后一个没有通公路的地方。我小时候宽泛地对宇宙和星辰感兴趣,那时开始对具体的人感兴趣。当你去接触他们,这些人跟你说着同样的话,但跟你想的、做的很不一样。我开始认识到,我们的相同和不同。

) w( f, W7 s! q8 @+ ^9 t/ z: N- ]! U) B# [& Z) }) `

7 v0 x! y7 M5 Q+ X$ H" K) v8 g我记得去敦煌拍敦煌鼓乐,一个老研究员叫郑汝中,他把敦煌壁画上的乐器复原了。我们住在敦煌里头的招待所,晚上一片空旷,周围风貌荒凉,空荡,不说怆然泪下,但至少有横跨古今的感觉。, m) q- s6 t; Q! t) L' i1 i- Y

6 Y1 U/ }' v4 W& }; X3 R% L7 T' G5 k6 h2 N8 D, L

那是上世纪90年代末,我20来岁,一个人开着吉普,从兰州开到敦煌,一千多公里,感觉天地广阔。你觉得你的生活和一般年轻人特别不一样,觉得这个工作好,要把它做好。那是一种干事的气氛,尤其对于年轻人,特别有奔头。就像在荒野,每个人都像个种子,到底是长成一株草还是长成一棵树,完全取决于你自己,你处在一种随时可以自我变革的阶段。1 t1 o3 V) z+ E% E( Y, I

2 l( Q+ p$ x b0 f

( C- ^) T+ Q: i* k+ I3 y m 赵 琦 " S0 ?& v+ d! |9 T9 m

: }+ ^+ r) M3 T- Q" T1 F1 Y

6 5 G8 m+ A$ t* s0 [7 X8 m/ T

: ~) g5 X, ]( ?6 I, i6 M在央视拍片,也受制于栏目本身的形式,一直是一二十分钟的东西,浮光掠影,没办法做得更深入。我有次看了孙增田导演的《最后的山神》,发现还能对一个地方有这么深入的描写,觉得自己不能再这样重复做下去。当时正好有一个机会去英国上学,于是2002年,我就去英国读了纪录片导演和国际制片专业。

7 u$ `6 i0 y/ e2 F8 c H9 M6 _3 n

3 H, j3 b4 w9 b( C4 I

0 \4 K, z8 H! E: L! P& ^5 p3 c$ T在英国我接触到了更多纪录片,看了迈克尔·摩尔(美国著名纪录片导演,代表作《华氏911》)导演的《Roger and Me》,还听了很多讲座,有位导演讲他怎么筹钱,他拍一个关于气候变暖的片子,预算96万磅,这在当时折算人民币是1600万,而我同样的节目在电视台预算大概是10万块钱。我很震惊,怎么这么多钱,怪不得他们BBC的片子好。9 C# u6 I. v8 S! o; j

! E& C! v* o5 U

& n3 M3 ?7 f; y! V+ N, y" _8 B2003年,我回国,去找陈虻。当时陈虻是台里新闻评论部的领导,专业能力和人文素养都很高,他花了很多时间来跟我谈,也对我的节目特别有兴趣,就介绍我到他主管的「纪事」栏目做实验纪录片《谈话般的生活》,由三个短片组成。播出后很多观众打电话问,难道「纪事」以后要改变风格了吗?

4 T' R9 H$ N+ `, c) X: ^ a6 F! o9 o2 g6 _- N2 [3 i; U

) Q M8 |! ^+ l: `4 O; W后来又和范立欣一起做了个关于春运的片子,叫《开往春天的列车》,找了三个不同的家庭,其中张哥一家,我们后来跟踪拍摄了两三年,做成《归途列车》,我是制片人。

4 c% K" [. q; M+ |9 C" A* y: x" H3 j; H

: q6 z4 Y3 d o7 {# H( G那时国内纪录片圈子极其小,就那几个人,都是自己攒点钱,拿着小机器出去拍,拍完了,谁恰好有个什么关系,去参加个什么影展或艺术展,可能被谁看中了,就出来了;没被谁看中,也就没出来。生活很清苦,这种状态也影响到创作,片子都很真诚,情感也很真挚、热烈,属于自发的呐喊。! j* ~, Z2 m; \5 e0 u: S: s# b8 H

) a6 F1 }: [4 k- q9 ^5 s4 Z i

. y. v" W2 j! k2 y0 }, I1 ]; K

纪录片流程长,收益低,我作为制片人,经常得自己垫钱。《归途列车》和《中国市长》都垫了钱,《归途列车》可能是第一部上院线的独立影片,票房最后没有具体统计,但大概就是六万多块钱。《中国市长》到现在成本还没有收回来。

/ M) n* C+ m9 t: q8 r7 K. x) _

; k6 k' B/ s5 R( X9 l3 q& |3 O+ s3 s& V9 v

2008年汶川地震发生,第五天我就过去了,从武汉到成都,从成都往震区里走,路都是封的,也没有车,中间不断倒车、搭车才慢慢靠近,德阳,绵阳,北川。那是个太惨烈和太巨大的环境,末日的感觉。我那时候就觉得还是要有孩子,之前本来没这个打算,但人的性命太脆弱也太随机了,还是希望有个痕迹在。

1 U: z, ?2 {/ O$ Y7 t8 R3 N \" H

' B9 ~1 ?. V% J2 _ X; L/ Y) f* C! B3 Q( a" e

受到很大震撼,我总觉得自己要做点什么,很自然地想做一个纪录片,就是《殇城》,拍了四年。那时我在央视英语频道,负责翻译栏目,压力不是特别大,探亲假和各种公休假加起来一年有五六十天的时间,拆成好几段,去拍片。7 t. a) p) K0 B# I

. E; U7 d: l0 b( J& p0 q d

% g5 ?0 Q8 Q! o6 D* v4 L* U

开始也没有意识到要拍四年,以为第二年会发生什么事,没有;以为第三年会发生什么事,也没有。慢慢对人理解更深了,意识到人就是需要那么长时间才能走出来。不管是李桂花一开始说一套房子就够了,后来却冒名拿了三套房,还是先前洪世豪的妈妈,说不再要孩子的后来又要了,人都是在变化的,之前的信誓旦旦也都会随风而去。李桂花被宣判入狱的时候,她妈妈走了,我亲眼看着这个家庭仅存的一点关系也因为这件事土崩瓦解,很感怀。

( g' w: v2 e; ?! V( d+ k

7 J. j+ `4 M/ Q3 z0 Y《殇城》让我认识到,很多事情不是单面向的,故事也不可能做成「对」或是「错」。很难下结论说一个人很讨厌或很喜欢,行为背后都有很多复杂的成因。了解这一点也是认识自己的一种方式,否则你对自己不梳理,不进行审视,你怎么能发现自己是到底怎么回事?. [, m; s% ~# t b

) Y. @; |* q; \, b6 p, j% B. u

这些也影响我后来在《中国市长》里对耿彦波这个人物的呈现。要城市改造,涉及拆迁,很容易做成一强一弱,政府是强的,民众是弱的,我和周浩觉得应该往前再走一步。所以在《中国市长》里,耿彦波并不总是强势的,一些老百姓也并不是没有自私想法的,这些都有。一个正常的社会它就是这个样子,人性也是这个样子,我们必须把它都展现出来,才能看到它的复杂性。2 Y# c! K6 X, G# k7 v. h

; z* t0 p1 [' f) z

当时BBC觉得这是个宣传片,我给他们写信,说这不是宣传片,是我们独立的观察,我告诉他们,中国那么大,你要为任何一种观点寻找证据支撑都可以找到。我现在想做的不是简单的shout(喊叫)或者cry(哭泣),而是冷静地洞察。# F6 v2 l8 P- o; Z4 L8 O) B

3 m( q" z; |% K9 U' M* Q; R& }5 f7 H

( o& m' `) E% n6 W6 ~3 a! H: x 《归途列车》 图源网络 + z2 O+ G. |3 f9 {. w 《归途列车》 图源网络 + z2 O+ G. |3 f9 {. w

B1 U* {% z3 Q$ s0 n7 D

7 " A$ Y! C2 l& S; g/ J/ W- c

' x8 K' K- l3 V+ m6 M0 b2 d: p最近七年,我一直在拍郭川,这是个很个人化的片子,我从一开始就拒绝了任何商业操作,不希望在创作中受到太多干扰。如果和机构合作,就得不断去回应他的要求,但我在做郭川的片子时,不想对任何人的要求给予回应。

- |; j3 C+ H$ ~ & p: _3 Y2 J5 A5 B/ B$ _2 H

七年前,我开始拍郭川时,他在做「单人不间断帆船环球航行」的挑战,第二年,他环球回来,是第一个成就单人不间断环球航行的中国人。郭川对我的吸引是一个渐进的过程,开始我只是觉得他做这件事本身很有趣,别人都没做过,他做了,值得被记录,就拍他怎么准备,家里什么情况。把这些事情都记完了,理论上就该收尾了,所以当时我估计他挑战完环球,可能就回家了,他自己也这么跟我们说的。家里孩子刚刚生下来,他也功成名就,算是一个男人对自己阶段性的总结,完成了。

2 M7 |9 u' r4 J5 Y 3 m0 Q8 ?5 `* f

但他没回家,又开始去航海了。+ [, Y( e) }9 J& B; B; T. Q K

E( t+ q8 s, Q7 h; ] V$ F我开始思考这到底怎么回事儿,这个故事会通向哪儿,但哪怕想通了,我也没有表现的方式,因为他只是在周而复始地航海。所以他后来去做别的航海行程,我就没有再拍,只是断断续续拍了一点他在家里的状况,直到他出事。3 Z& B b5 L* d; @8 I0 f/ a; L: D7 B

& X; s& l- o+ ~3 k# V

这件事发生了本质的变化。好像冥冥中这个结果就在那儿,郭川只是一次又一次地无限靠近了这个结果,直到这个结果到来。我就想探究他是不是早就意识到了?他的心态是什么样的?他怎么权衡家里面的关系?很多人都是这样,在外头他是个英雄,是传奇,但他之所以是传奇,是因为他跟你的生活没关系,你可以仰望他,但是和他生活实际相关的人,可能是要孤单地过一辈子。

. z; V( g( R( R) n5 i- n 3 h" l$ M$ |. A7 H2 q

可能因为小时候看科幻,后来又看哲学书籍,我对一些更虚的东西很感兴趣,关于认知,关于人的角色,关于人生。郭川拓宽了我对人的认知。我们都认为孩子在家里跑着,住得舒舒服服,不愁吃喝,是很幸福的事。但是不一定,住在这个房子里的人可能向往着一个人丢在海上的生活,又孤单,又寒冷,又忍受着寂寞,还要冒着风险,他为什么要这样做?) N6 F5 C; i5 G4 d

! t3 J" J- E; G; z) c1 k7 Z% o我因之理解了更多人生的问题,人终归是孤单的,只有你自己能产生自我满足,那你能不能认识到这个问题。有的人因为生活压力没有注意到,有的人注意到但不承认。能承认,已经是一个很勇敢的表现了,那承认以后你会不会采取行动?郭川采取了行动。采取行动再往下,就是你愿不愿意承受采取行动的后果。郭川要承担的后果是,他的消失,还有随之而来的消失带给家庭的影响,孩子没有父亲,家里因此失去一部分经济来源。从这个角度来说,在自我追求和对别人的责任中间,一个人的平衡在哪儿?, G8 {; ~. E5 M6 S

" s/ Z& W# d/ _, I; @2 G

有些人评判郭川的行为是伟大的,还有一些人认为是自私的,但他对自己是谁、要去哪里、到底应该怎么活着,是做了回答的,只不过这种回答对一般人来说,代价无法承受。他选择了一个正视他存在的方式,并且实现了它。我认为他是完善的。我们可能都不是这样的人,但我们到一定时候终归会面临这些问题。

+ j8 i/ i1 B7 L# h, Y/ L) }- G ( N7 m# q, N( b% Z4 \3 V. H

就像大鹏在《奇遇人生》里说他的痛苦,只要有他的名字,一部电影就被视为烂片预定。如果我们有更长时间,就有机会去观察他到底是要接着往前走,还是承认自己没有机会去做一个优秀的导演。这些自我认知、自我妥协、自我和解的矛盾,是我们终将面临的问题和痛苦。# }1 A+ C4 U1 {$ e: O9 K+ \0 v

2 N9 E3 H0 H" u/ ]" y9 W

我没有像郭川那样,有一个很明确的想要去做的事情,我只是在想,内心对于各种事情、对一种自我实现的向往,是否值得把一切东西都抛掉去追寻它?我依然在犹豫之中,说白了,我没有郭川那么勇敢。我认识到可能要勇敢,因为我觉得人一辈子最终冲向的就是自我完善。 % }) T/ W# r/ d % }) T/ W# r/ d

. D! C# F8 q; {, T$ i1 W# X

* l& E$ R) M! i

7 F, c+ Z! z$ p2 S% a, C

. }/ V% M; i# O a8 w5 }, n 互动话题 / `! W3 Y2 w) S/ t

0 S1 D" b# W% ?6 p9 t8 C; J2 ?; z/ V& \% @3 x# l( k* R+ @; c+ f

你对《奇遇人生》印象最深的一幕?

, |" y% X" d4 b7 z: n1 p! t2 s7 I% o( Q2 Y6 L% v6 v& F: F8 i

9 q% h: _( \6 B8 v p! E" ^# P

, o4 a9 k3 P2 h3 }: N& |. }( F% O + r P3 h% Y' e+ E + r P3 h% Y' e+ E

' I, w9 H" l+ e- r3 z% i" W9 `4 u" A& {% D( l

; Q. u* ^) h7 {' z

$ A" A& \* A1 z

" k. B6 Z6 u, V% `

: X, v' M3 K1 Y

$ W2 Y9 I( p- s9 O3 }% M5 a, J7 ]- V( S5 p+ w" K

2 F! D" ^4 a) z5 G) {" n

6 r* ?; E% _' N( w% T

* s" N8 {: f/ @( @1 z8 G来源:http://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1577073604&ver=2051&signature=Hr9r6L2*3Q4NRWvY*0HJ71AncggtE2nEuHZisYpuJhb0FyGtuXDhe9BiCF6Ykh2TQKnTKfObwIXZpG*tp1d8BxVVcz4KyW9V30riDg7i2*Ty9nD4FSlAVCyKjd*Ik3q6&new=1

! c" e5 l! d8 Y! Z% \! l% l, G. W免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

|

/6

/6

|手机版|小黑屋|梦想之都-俊月星空

( 粤ICP备18056059号 )|网站地图

|手机版|小黑屋|梦想之都-俊月星空

( 粤ICP备18056059号 )|网站地图