' `, l5 \# i7 G0 H/ b

6 v1 V; {6 X# t( v

"城市当然十万分地欢迎单身青年,但城市并不关心这些单身青年自己的长久发展。6 |2 ~$ d) d( G8 ?. t- F8 V/ d$ }1 H

换句话说,组建家庭、抚养孩子这些事,都正在被城市有意无意地,放弃考虑。"; J) C0 E0 v8 W r+ D

# G' X9 E- [; s, Y/ d& F/ t. d

" ]8 I6 V6 W F; j1 t, R+ U+ Y6 T- o

1.人类睡眠极简史:( i/ [) Z8 J- i: Q

从抱团到被迫分居

8 v J# q6 m* j) H& ^, i7 U% p5 X# ]

7 |! p' A3 T) i9 u! |有一种现代爱情是——明明生活在同一个城市,两个相爱的人却选择分居两处。! Q- {' S# R4 h1 \. H! Z* F, J

5 V. k3 E- h. T, v* I: K7 z0 N

7 ] P) o! y R) [$ E

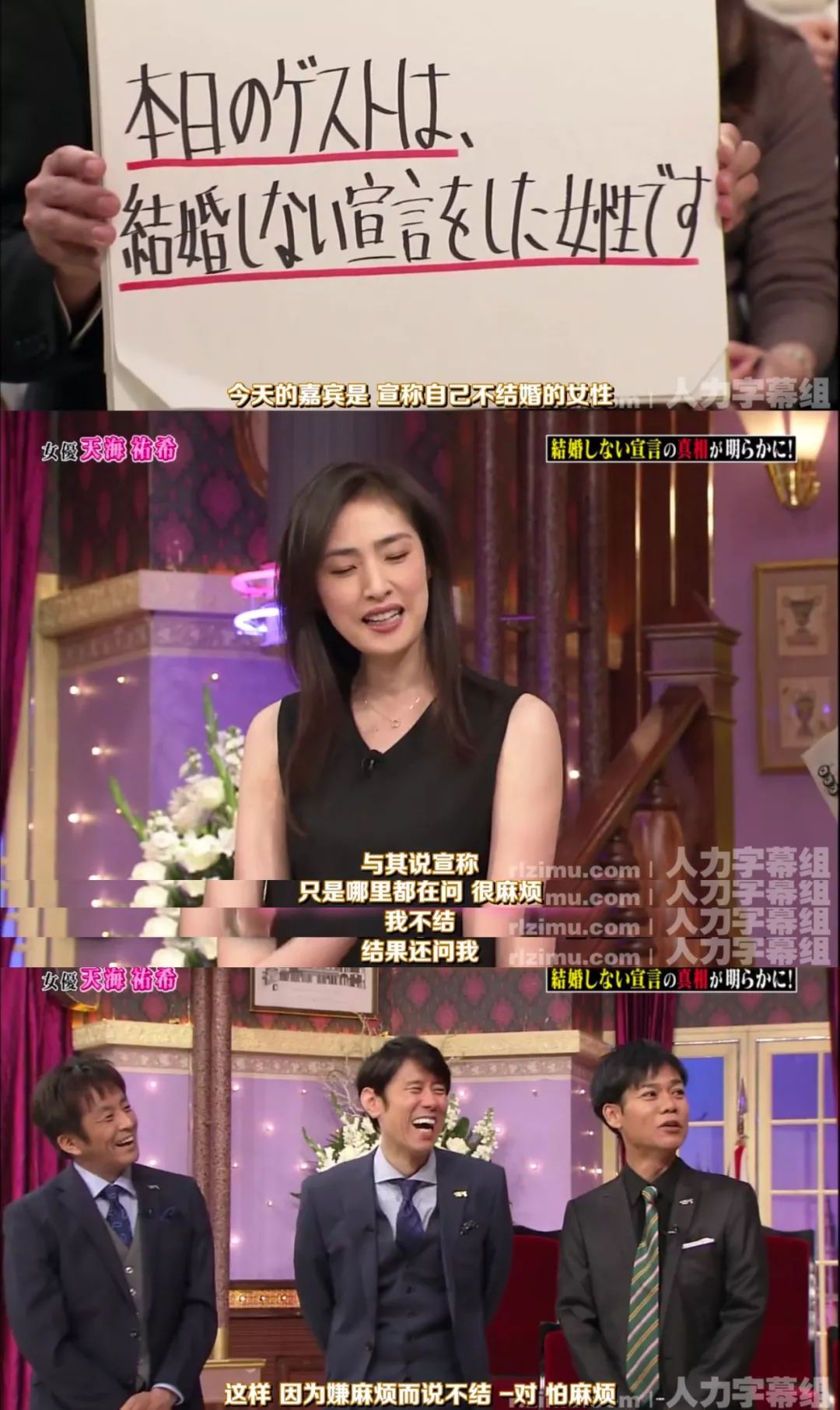

" w7 o6 j& x) k$ d& F- U日本公开宣称不婚的国民女王天海祐希,每逢上综艺节目,十有八九会被问及感情问题,早前,在某次节目的半玩笑半逼问中,她描述了一番自己理想中的相处状态:

( B& U U, V: i5 c$ Z# D- j, p1 }7 ]7 }

# }! N% k+ l4 N% x

两个人在一起,如果是住在步行3分钟距离的临近两个住处的话,那倒可以考虑结婚。$ S$ ?4 h+ x$ s' Q3 P6 X

4 m9 [2 q7 B; A% z1 V

, r! t/ I" j0 Y$ k5 A5 J+ C t( L+ K2 o% \

& Y% y/ F$ ~# l$ ?1 l9 _

' t2 u) r' A: g. f7 w" n3 B2 `在场的众人惊诧:原来是不喜欢住在同一屋檐下呀?* A! ^( B: R$ q$ ~

天海祐希只好再解释,大意是:住在一起难免会介意很多事,或者自己介意,或者对方介意,哪怕是端茶送水这种细碎的琐事都可能会想很多,如此一来,“做什么都没关系”这样自在的氛围就不会有了,两个即使最亲密的人,相处起来也会变得费神费力。

3 ]2 r# f0 `# {( i& _ }( F“找一个人,在一起,不住一起”,这是一种很值得玩味的新型亲密相处之道,说值得玩味,一是它很难符合现实,所以奉为“理想”,所以很多憧憬这种亲密关系的人干脆独善其身,既是因为自己怕麻烦,更是因为找一个同样讨厌麻烦又合拍的人,是一件更麻烦的事。

4 w) c" l7 o8 Z二是虽说憧憬这种状态的人也认为它遥不可及,可是生活又最善于制造惊喜,许多人正在走向这种亲密关系,以一种意想不到又心不甘情不愿的方式。$ d2 D, S7 C7 h% j% Y' g

三是从历史的脉络来看,你会觉得人类真是善变,明明是种群居动物,究竟是怎么发展到连伴侣都不愿意待在同一片屋檐下的?如果要描绘一个人类睡眠极简史,它大致会是这样的: 很久很久以前,由于没有空调暖气,也没有屋瓦保护,一大家子睡觉需要“抱团取暖”,中世纪以前,连客人也热情招呼加入,一字排开睡大通铺。 后来,人们就一直在分开,先是有了分开的卧室和床,为了卫生和隐私,再后来,连夫妻双双也把床分,为了各自有更好的睡眠质量。- m# |- T; c, e. b7 N% {

在欧洲,上世纪一度还有过睡觉时间性革命,妻子们主张在卧室里摆两张床,意味着自己有权利拒绝丈夫。

' _ b6 {& N7 k7 a: S6 L+ @+ r& C6 A! G( H- G& ^2 J

可是这之后不久,一个卧室里摆两张床又被视为old fashion,被视为两人感情不好。 再往后过了几十年,分床意识又开始大行其道,特别是越来越多年轻伴侣的加入,在日本,这被称为“无性症候群”、“冷恋”,在美国,这被称为“睡眠离婚”(Sleep Divorce),除了祝彼此好梦之外,更是为了尊重彼此的个人空间。, ~: e2 S" u. N

——这就是我们所身处的时代了。

- |4 q, H7 [/ Q; [2 {3 I9 Z

; Y/ y! g: c; } y7 ]冷恋、睡眠离婚这些新词的出现,不过是去年和今年的事,哪怕早些的无性症候群,往前能翻到的最早报道,也是2013年的,虽然年头不多,然而就是这几年,分开睡觉这件事可以说已经分流出了两条“小路”,但两条路都有点难走。

" k; V4 ?- K( `5 j一条“小路”是,一小部分更注重自我空间的人所发展出的,如天海祐希般的“理想相处”与独身主义,可参考昨日文章《一个人住,你选择的是自由还是寂寞》。

5 X6 b& w& V- Y5 A8 f另一条“小路”是,在“理想相处”的另一面,一部分情侣,出于种种原因,虽然待在同一个地方,却正在被迫拥有属于自己的一张床、一个房间。

q, B5 E6 B. b2 L3 l6 {或者说,人们开始被迫同城分居了。8 L. G3 a' ]/ _; t \$ g# C3 h

这两者,就好像是一件事走向了正反两个极端,被迫分居的人们,也算是半实现了天海祐希的理想相处状态,除了距离稍远了些。- x. A+ {/ Z" O' l, ~5 P

这也就是前面说的“意想不到”了。/ v$ v4 k2 l3 `3 F2 h

1 D$ {5 y' z$ T9 Z3 G

2.十年前的“半糖主义”,成了现在的“缺糖主义” 2012年的夏天,有一对香港年轻人在迪士尼乐园陷入了爱情,三年后,两人结婚了,并且有了一个孩子。 听起来是一段顺遂的缘分,唯一不寻常的地方在于,两人于婚后,仍然分住在同一个城市的两端、相距遥远的两间卧室里。 女方骆(化名)31岁,与自己的父母住在一起,位于香港东边的北角,男方周(化名)35岁,住在香港青衣,同样是在父母家里,两地往返至少需要一个多小时。而两人的孩子、一个如今已经3岁的小女孩,星期一到星期四会和妈妈在一起,周末就去爸爸家。 每个星期,周都是尽量挤出时间陪着骆和女儿走回家,然后再搭地铁回自己的另一个家,出去约会、旅行,只能等着父母有空照看女儿的时候抓紧机会。 这种“一结婚就分居”的婚姻生活,夫妻俩一开始也受不了,甚至对所谓婚姻也产生了诸多怀疑,仿佛自己并未结婚,至于爱情的结晶,那需要投入巨大时间与精力的孩子,也就意味着说,两个人作为父母,总是不能同时分担抚养的重任,也不能一起看着孩子长大。 “我们花了一年多时间才习惯了这种生活方式。”骆在采访中如此说。 这看起来反常的个例,事实是,它是相当常见的“正常”现象,尤其对于生活在大城市里的人来说,谈论起来,身边都有几个这样的人,或者自己就是。% ~' C5 E: p% b2 n; m

可是你不觉得奇怪吗,如此普遍,却鲜见公众关心、媒体讨论,是大家都司空见惯了?还是大家都已经被生活驯服得相当吃苦耐劳,以至于两个相爱的人在一个城市里需要抽出时间来回跑,也觉得理所当然、毫无怨言?' N4 j( r5 x8 `, Y3 o

% m3 ~) S! I- N% G2 S3 M% D+ V) b由于北上广被迫同城分居的相关文章报道极少,所以只好以香港为例,而香港作为一个典型的大都市,这种情况也突出得相当具有代表性。2018年的政府统计数据里,几乎是10对香港已婚夫妻中,就有一对处于分居状态,而这其中,25-34岁的年轻夫妇里有12%的人仍然和父母生活在一起。2 w( u- s3 O3 V1 g, m2 {/ Z! x" ~; h

今天如此嘈杂的社交网络,对此倒很少关心,反倒是12年前,一度热议过这个话题。

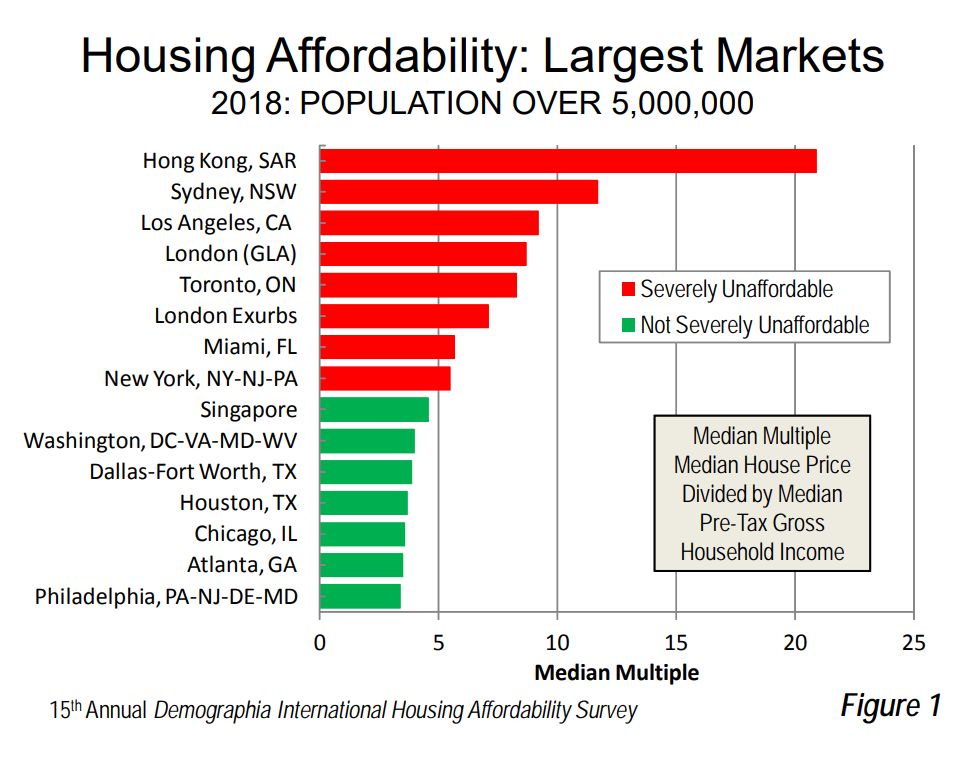

' r; l7 o' t9 r那时还流行起一个词叫做“半糖夫妻”,被教育部列入2007年的171个汉语新词之一。这个如今早已被遗忘的旧词,指的就是同城分居、过着“五加二”生活的夫妻。 隔了十余年,区别在于,当年人们还把半糖主义视为一种“距离产生美”、“情感保鲜”的主动选择,是少数高学历、高收入人群的非主流选择。 而今天,主动选择变迁成了被动接受,少数“双高人群”的非主流生活模式,“下沉”为了广大普通群众的某种常态。 倒不能说“半糖”就降为“无糖”了,还是会有人觉得这种方式有利情感保鲜,只是就大多数而言,因为被迫而将就的“半糖”,就始终会为那少了的一半耿耿于怀,所以不如说今天是降为“缺糖主义”了。 当然会有人问,为什么不搬到一起? 骆女士说,一间卧室对两个成人和一个孩子来说,实在太小了。言下之意,两个人加在一起,可能也就只能负担一个拘谨的小卧室。 今年发布的一份住房负担能力对比调查中,香港排在倒数,中等价位的房子,相当于中等收入家庭的年收入x21,而在相对更昂贵的欧洲伦敦,中等价位的房子也只需要中等收入家庭的年收入x8。

% `$ w. }: K$ _ 于是,许多香港的单身青年开始未雨绸缪地申请公屋了。 公屋,也就是由香港政府或公营机构为低收入市民而兴建的、可出租公共屋邨,现在香港约有三分一居民住在公屋里,然而一个市民要得到一套公屋,靠的不是证明自己有多穷,而是运气女神和自己坚强的生命年岁。 公屋需要申请、轮候,幸运的人平均也要两三年才轮候到一套公屋。 可不幸的人永远占大多数。今年还有媒体在Youtube上发布视频报道,称一对夫妻申请公屋,轮候了8年,从最初的两个人等成了四口之家,终于等到一套30多平方米的(330呎)住宅,房龄虽然超过40年,怎么也强过没有,于是也就欣欣然搬进去了。# o( ~2 V1 V. l2 v7 Z* S. p 于是,许多香港的单身青年开始未雨绸缪地申请公屋了。 公屋,也就是由香港政府或公营机构为低收入市民而兴建的、可出租公共屋邨,现在香港约有三分一居民住在公屋里,然而一个市民要得到一套公屋,靠的不是证明自己有多穷,而是运气女神和自己坚强的生命年岁。 公屋需要申请、轮候,幸运的人平均也要两三年才轮候到一套公屋。 可不幸的人永远占大多数。今年还有媒体在Youtube上发布视频报道,称一对夫妻申请公屋,轮候了8年,从最初的两个人等成了四口之家,终于等到一套30多平方米的(330呎)住宅,房龄虽然超过40年,怎么也强过没有,于是也就欣欣然搬进去了。# o( ~2 V1 V. l2 v7 Z* S. p

当然我们都知道,住不起同一套房的痛苦,不会只限香港。6 f+ N- k3 t# x% z( d

: v* Y% |! y7 M5 T2 ^' U$ R/ a" X

3.单身青年只要一张床就够了,城市欢迎你

- l$ G5 s# w0 x x& P# T6 n$ p w7 ?4 c8 S/ p7 Q

卡尔维诺在《看不见的城市》里,讲了这样一个小故事:

; T$ h/ g% Z2 k% f) J4 Z9 ~$ d/ I4 |. g

来泰克拉的旅人所看到的,除了木板围墙、帆布屏障,就是脚手架、钢筋骨架、绳子吊着的或架子撑着的木浮桥、梯子和桁架。你会问:“为什么泰克拉的建设会持续如此之久?”居民们会继续提着一个个水桶,垂下一条条水平锤坠线,上下挥动着长刷,回答说:“为了不让毁灭开始。”你若问他们是否害怕一旦拆除脚手架,城市就会倒塌,垮成碎块,他们会连忙低声说:“不只是城市呢!”

- O/ \) ?/ @! ^& F! l: B3 c d6 ^, u3 O

如果对这些回答还不满意,有人会透过木板围墙的缝隙窥视,看到起重机吊起其他起重机,支架支着其他支架,梁柱架着其他梁柱。他会问:“你们的建设有什么意义呢?一座建设中的城市的目的如果不是一座城市,那又是什么呢?你们执行的规划、蓝图又在哪里?”

, g* u1 O0 O: u( D5 D- V* A

; c% E2 q; O T5 T被迫同城分居这事,说是因为大家过得很窘迫,因为负担不起城市生活成本,其实根本原因是,一个城市看重自己的长久发展,甚于为它的发展而卖力的这些人。 一辆超载的公交车,其乘客互相挤压的龇牙咧嘴,其车身鲁莽笨重的前行拐弯,基本就是一个对“发展”如饥似渴的大城市之形象。这样的城市,无不面临用地紧张、平价房源紧缺等等的问题,但人口依然在增长。 于是这两年,逐渐催生了一种新型建筑,被称为“寄生建筑”(parasitic architecture),小而轻巧,有时还可自由移动,最重要的是,可以依附在已有的建筑上,无须自己再占用一块土地。 例如美国犹他州的圣胡安,今年出现了一些仅12平方米的格子屋,就“驻扎”在旧建筑的屋顶上。 又比如世界上最高楼之一,加拿大多伦多553米高的CN电视塔,在一份概念图中,被设计成吸附了一堆木制“像素块”,这些“像素块”还有不同的大小、布局可供选择,被认为既开发了资源,又增添了景点特色,而且就视野和地理位置而言,实在是难得的绝佳房源。6 ?' b7 ^1 j5 T0 f- ]+ p* q

多伦多CN电视塔局部, 多伦多CN电视塔局部,概念图 + P, `7 X; K0 ]" M

寄生建筑的最理想租客,是一种现代意义上的“游牧民族”,这种人说出来大家都很熟悉——他们很在意租房成本,大多还不愿意(或者愿意也还没有能力)在一个地方定居,也大多还不愿意被一份工作所限,所以短期内或者很频繁地,会从一地迁往另一地。 于是这样的寄生建筑,就正好做了他们的“临时帐篷”。 料想得到,城市里的“游牧民族”,其中有相当大一部分都是单身青年,而且寄生建筑的应时而生,从实用性和美观性来说,也很符合城市单身青年的期望。 可是另一面,寄生建筑所投下的黑色阴影,远比它所提供的舒适空间,要更大更深。 寄生建筑之所以出现,大背景是无数密密麻麻的青年们,在不断求发展的城市里不断贡献着驱动发展的能量,为了这些能量源源不断,为了发展能长久地持续下去,城市当然十万分地欢迎单身青年,但城市并不关心这些单身青年自己的长久发展。 换句话说,组建家庭、抚养孩子这些事,都正在被城市有意无意地,放弃考虑。 难道有家庭的人就不能为发展做贡献吗? 不妨做一个夸张化的简单对比—— 一个单身者往往可以贡献超过8小时的工作,有时甚至24小时、一周七天也在所不惜;而一个有家庭、有孩子的人,就必须分配出一部分的精力和时间给家庭和孩子。 要满足一个单身者的生活需求,极端地说,只要有一张床就够了;可是换做一个带有孩子的家庭,就需要一套房子,需要有支持教育的学校,最好附近还要有公园,有游乐场所,城市需要付出的成本自然就大大增加了。6 A) o d! o0 J! K5 Y8 c. Y

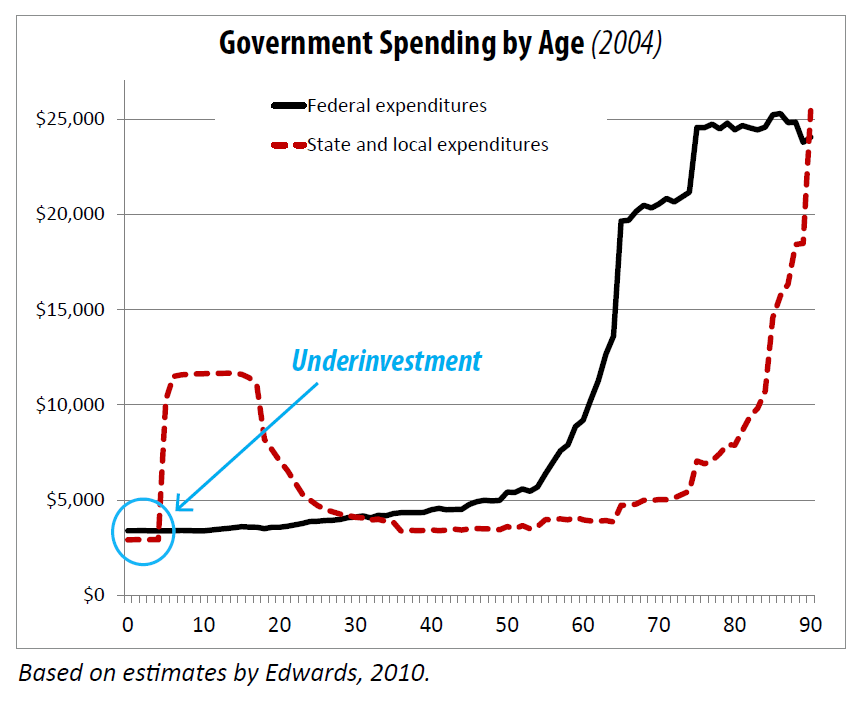

例如美国政府投入成本最高的,是75岁以上的老人,其次是18岁以下的青少年。图 | 例如美国政府投入成本最高的,是75岁以上的老人,其次是18岁以下的青少年。图 | The Economic Importance of Families with Children — Cornell University, 2012.03 4 p+ o6 g+ n: K& ~! N

显然对于效率至上、利益至上的城市来说,单身奋斗者可比拖家带口的人有利用价值多了。 这在全球诸多城市都有事实为证。以美国为例,在100个全美最大的城市中,平均的儿童人口比例为23%,其中有着最小儿童比例的是旧金山,创业者的聚集中心,儿童人口比例仅占13%。

! \2 @4 ]7 f! A8 U9 v, e( O3 w! h* H 旧金山,图 | 旧金山,图 | Alamy ; p% _: ~! `2 F2 t! a/ a1 Y" P

一些美国城市会选择把日渐破败的市区,例如旧的公共学校,改建成适合中产阶级的居住区,是为“乡绅化”举措。而在芬兰,2014年政府关掉了三分之一的公共游乐场,这样就省了一笔资金去维护它们符合安全规定。 美国、芬兰尚且如此,那些稍微欠发达又力求上进的地方,提供给儿童的娱乐基础设施基本不存在,也就十分正常了,更遑论仅有的那些设施安不安全了。我们大概都见过孩子们在工地废墟、工厂、污染的河流、垃圾场附近嬉戏的场景。 所以今天世界人民都在忧愁生育率下降,多少也不能全怪年轻人过于崇尚个人主义,毕竟大环境也很不友好。 想象一下,当城市中的青年们都无法保证自己的以后,甚至根本不愿意有下一代的情况下,当所有城市又不约而同地都在不断向外扩张面积、不断向上建起更高的大楼、不断涌入更多的单身青年时,城市,真的会有未来吗? 4.人们在一块金钱的聚散地上来来去去,谁来保存城市的记忆? 一个不友好的大城市经过一番淘洗,来了又走了的,一部分是无法积累财富的人,一部分是无法负担在此定居的人,留下来的,多半是与他们相反的人,于是贫富两极化、人口构成单一化,进一步,经济形式的单一化,诸如此类的问题会像墨水滴一样慢慢渗进来,再慢慢晕开。 这样一个不友好的大城市,它如何能确定,自己求得的发展,多过它所失去的呢? 康奈尔大学曾经做过一份报告,叫做《论有孩子的家庭的经济重要性》,它的结论就是,一个充满生机的城市,就需要纳入各个年龄阶段的人,才能保证经济的长期稳定性。

( M' S6 s5 C2 @ M. s6 V ; Q: l/ P' l) |8 w/ }* p ; Q: l/ P' l) |8 w/ }* p

理由很简单,未来的劳动力也需要投资,这份投资,就是对教育和社区建设的支持,使大家老有所终,壮有所用,幼有所长。: U/ P4 R& C l/ f

除了年龄阶段,同样关系到所谓稳定与发展的,还有性别平等、老年劳动力对年轻人的隐形支持,以及其他此类难以定义的、与经济或许有或许没有直接关系的因素,所有这些融合在一起,才使得一个地方之所以成为“城市”,而不是一块金钱聚散地而已。 还有一个最容易被忽视的理由——谁来保存一个城市的记忆? 每个城市都有她的故事,这些故事,唯有那些生根立足的人,那些在一个地方长大、在一个地方安居、在一个地方老去的人,才讲得出来,或俗世烟火,或浮世繁华。 说来也奇怪,人类的情感,总是附着在经历过的事物上,而事物在时间长河里走过的痕迹,也只有经历过的人才看得见。一个城市的喜怒哀乐,也只能靠有血有肉的人来见证、述说、传承。 反过来,一个没有记忆的地方,一个忘记此时此刻自身正在存在的地方,它真的知道自己从哪里来,要去往哪里吗? 5.看不见的城市

3 |! z0 c/ ^4 ]! y 最后说说另一个小故事,关于一对毫不起眼的老夫妇,隐身在毫不起眼的角落里。( c0 a5 `2 V4 ~/ z% a7 S

' t! c) |1 @" i图 | BBC, Megumi Lim

4 P! Y$ I( I5 o4 L 一个仅仅只有5.5平方米的小房间,不带窗户,蜗居着已经69岁的老马(化名)和他的妻子,每个月,老马领到的补助金里,三分之二要用作小房间的租金。 老马曾在澳门赌场打工,就是在那里,他结识了自己的妻子,如今妻子身体抱恙,每隔几个月就要回家乡杭州调养一段时间,一部分健康问题,就是因为久居在这样一个狭窄简陋、没有空气流通的小房间里。 老马同样也申请了公屋,已经等待了三年。 当初尽管知道前面有许多难处,两人还是结婚了,现在果然挣扎在最困窘的环境里,可是接受采访的时候,老马的妻子还是说,“我们在一起的生活很开心。”" o6 i* M/ J$ l

回到《看不见的城市》里那个令人困惑的问题:“一座建设中的城市的目的如果不是一座城市,那又是什么呢?你们执行的规划、蓝图又在哪里呢?” 你知道卡尔维诺怎么回答吗?

0 @% ]5 V9 i: a4 @' B/ I% t+ n6 b# r6 o4 r! l( K

“今天的工作一结束,我们就给你看,现在我们不能停手。”他们回答。

: _9 Z$ g! n6 l8 S$ p$ @1 {# O* E2 y ' M# B) }* W2 ] ]2 h. E

日落时分,工作结束了。工地上笼罩着一片夜色。天空繁星点点。“喏,蓝图就是它。”他们说。6 \% q6 o' n; p- M! N

2 G' E& Z) x5 {% B( E o7 {

4 g7 k2 r! Z' t6 T9 e$ N( X

你看,现实极尽辛劳,所幸,人的内心总也还有另一个看不见的城市,卑微活着的人们,也并不卑微。

% ^% w* d# U \( A9 n, ?3 _) g Q. X* R. z4 F

参考来源:

3 J5 N% _9 i+ W, x+ F7 ]7 H( wThe married couples in Hong Kong who live apart | BBC

2 H9 t" X5 m8 A6 q: F) g( I6 kThe major cities being designed without children in mind | BBC& E: v. Z4 `4 ~0 q+ T; j

The 'parasitic' homes that could change cities | BBC3 o7 n0 ~8 `, B B8 ~

It's time to embrace the sleep divorce | Medium

: ^; g z+ l7 G- s! x! c- {9 h: L% c7 @* I4 }! C5 A( E+ R4 s

+ I4 R0 u& _' V' F来自单身青年的一个迷惑:

1 |/ P5 U ]4 A1 |1 n. a- K P% D为什么人们总是那么关心他人的情感问题? / f f( c( f7 V* o) l8 `1 F

" C/ n1 Z. R3 W' c+ a

& ?' l+ N# ~* J7 x7 y: N u

5 }" J. q1 T2 t2 N( h9 [3 O7 J$ L

/ R7 p8 K' P X6 J4 _7 `

撰文:陈皮- j! p# h8 E) K( e( G3 I* d2 ^

监制:猫爷- o. n! W' b! {4 a* H% L

2 C/ R+ ? o) F6 |5 i5 } R0 m! F 2 C/ R+ ? o) F6 |5 i5 } R0 m! F

转载:请微信后台回复“转载” * T' _- h0 U4 ^8 Q+ K

商业合作或投稿:xingyj@vistopia.com.cn

- [; b7 A3 Y6 Q6 V( x: ~2 [1 T( u" m7 z# v5 U

来源:http://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1572604203&ver=1948&signature=33RidCUl-aMSqvQveL5JtpabilFnNgaDA3mvQtKWgBNSGt*8SQcTuGssFhhHSA5DP9IY174mjfXD7D1IPfmXBDM0KypfUwhw7Kb2hIrV*XLLPpKH5XvEZhmtWP6SugZJ&new=1

' |/ w K% o# \8 x3 l, X! f免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |  /6

/6

|手机版|小黑屋|梦想之都-俊月星空

( 粤ICP备18056059号 )|网站地图

|手机版|小黑屋|梦想之都-俊月星空

( 粤ICP备18056059号 )|网站地图