2 X2 v7 t: N6 R/ |" y4 i* @

' l% q4 p0 U: A" {) a( H虽然官网很快撤下了论文,但NASA验证谷歌获得“量子霸权”的消息,已经让潜在对手和等待已久的业界集体躁动了起来。' e. T8 b+ u9 ^* G

+ \: I4 j) ^4 n! B) `% n. Q+ @$ |. ]

相关内容想必大家已经看到了许多讨论,就不再赘述了。简单来说,就是谷歌的量子计算机完成相关计算的时间是200秒,而经典计算机summit要花一万年。这被看做是“量子计算机首次完全超越经典计算机”,也就是所谓的“量子霸权”。+ a) G- U7 x* y/ m! Y) y

; u7 [$ d% N" T m7 W

; |' z, a9 u, O S, S& d$ s

. }1 m' e9 Z% }

+ z2 A; X2 g/ c. p当然,这并不代表“优势”能一直保持,距离真正可行的实际应用还很遥远,也并不会带来什么国家安全上的威胁(真有这么厉害各国情报人员一定早就拉警报了)……

* s* s. d2 c3 n* r6 V _3 v/ B, W. f, G5 }( l( r1 G" D- R

因此与技术本身相比,巨头们围绕“量子霸权”这一名词放风卡位,作为这一领域的固定表演节目,反而是更加有趣的一件事。

9 G4 h9 N0 B$ g, Z% f

. G/ G* `5 e: x' I; L( k! c 0 Q$ `, @: {: P. Z6 K9 y0 o/ r 0 Q$ `, @: {: P. Z6 K9 y0 o/ r

量子霸权的真相:

* m9 A# ]& I2 E车轮战和舆论战

. L8 x$ H- u, c1 J: b$ l. @

* h. ~/ L% t" i- c* r5 x/ C从2015年开始,这场名叫“量子霸权”的竞赛就已经很激烈了。( X4 f) X; o' h5 w

! V- Y1 @, F t! j! @在Google、IBM、Intel、Microsoft等等重量级玩家阵容中,微软的拓扑量子计算看起来遥遥无期,Intel专注的硅量子点技术也比较冷门。谷歌和IBM的超导量子计算进展最快,也就成了最有希望率先破局的存在。

* l8 D& I/ }& }! d4 L, g, ~' p4 z* C5 W$ u

问题是,谁能率先取得突破?每年的“官宣”就是更新大众认知、奠定行业地位的关键时期。6 A/ _5 }# F+ _* W: Z! z

% e! L7 a- @$ B# P( r6 H' N9 H2017年4月,Google宣布要在年底打造出世界上第一台超越传统计算机的量子计算机,实现49个量子比特的操控。同年11月,就被IBM抢了首发,推出了可以“支持50 个量子比特的计算机”,将使用在下一代的IBM Q系统中。- w$ m7 z+ h3 V' O4 s h

7 I: |' j- u7 A0 p

6 n1 b' l1 |0 S/ k3 B: [6 w5 a1 Z: ~. y$ a- ]9 H3 l8 L2 Z

. ~; v6 L/ O9 L) b这在当时不仅仅代表技术上打破了谷歌的“量子垄断”,还显露出了工程化的可能性,在此之前全世界还没有一家公司可以在这样的尺度上构建一个量子计算机,许多业内人士都认为量子霸权将在一年内实现。4 Z) s' p' {; I; O5 N

1 W% P# ~5 l9 N2 W) f$ X' Z

谷歌必须不能忍。随即就在2018年铆足了劲冲击“量子霸权”,公布了一款名为Bristlecone的芯片,并宣称这款芯片可以支持72个量子比特的计算。下半年,又与NASA达成合作,利用其超级计算机通过谷歌云测试Bristlecone的性能,势要踹开量子霸权的临门一脚。

2 u# L+ S) q, T

- M4 Y9 c* P9 x8 OIBM的“回应”也在2019年1月如期而至,美国CES展上,IBM展示了自己最新的可操纵20个量子比特的“IBM Q系统1”。虽然量子比特的数量不及业界此前发布的一些设备,但表现稳定、结构紧凑,被看做是可“商用”的量子计算机雏形。

" h( A X$ h4 L% h6 z

5 ]$ _: ^: R4 y9 j

; x1 e6 k4 o% X( `2 p2 W' }3 p' X3 w, t) W2 j3 d1 S

% q4 v# \0 [" A' B1 Z6 i

而谷歌刚刚靠NASA的助攻下拿到“量子霸权”的首发之时,IBM更是公开表示不服,高管罗伯特·萨托(Robert Sutor)说“我们根本不用(这个词)”“我们一点都不在乎”,并宣布推出53量子比特的可“商用”量子计算机。

0 z, G% o3 u1 Q/ q+ C Y( c

y. U2 {* E) f! D" i/ P不难发现,谷歌与IBM这两个“学霸”在勇争第一的道路上神奇地保持着有来有往的平衡。! s1 G. i# _- ]" K' W1 Z- \$ ]7 Q

+ M/ l# n7 X4 R双方忙着大打舆论战,路人却越来越糊涂。

0 p* N: W# y5 h1 B* ~ D

/ v- n6 a- E. f ?6 e2 ~首先,大众很难对相关报道进行独立核实,比如这次谷歌就拒绝对NASA报告进行置评,论文还很快就被撤下了。实验结果也没有同行评议,无法复现,而硬件也没见到传说中的量产实物,谷歌的芯片也好,IBM的商用机也罢,都被认为欠缺权威性。0 }: T- H' V' Q0 t* p

1 C4 |& r/ V- `% E这种“别问,问就是看通稿”的迷之默契,让这场声势浩大的“量子霸权”之争,显得别有意味……) q8 w$ K6 ?6 U) D D, E5 G

. G9 J7 h) F# _) Q

& r5 W e; b; j5 V& R“量子式哲学”:

3 \4 {- V) l* s f+ E2 \技术自由“心证”) A4 w# i9 X- Z& R3 q

3 C# Y* H, Y, U0 B7 h要弄懂谷歌和IBM这种有来有往、隔空喊话的掐架模式,首先需要聊聊,“量子霸权”究竟重要在哪儿?- i, l: f6 r+ q1 ?1 ?% F$ R

! C) ?. G: G" j7 n

我们知道,量子计算能够在同时完成经典计算(并行计算)的时候,并将它们按一定的概率振幅叠加(相干叠加)起来,这会使计算机的计算能力随可操纵的粒子数呈现出惊人的指数增长,解决经典计算机无法解决的大规模计算难题。

: N8 v8 f5 Z, X) Q d- b$ t$ O' r9 V6 E- p6 b

谁先获得“量子霸权”,就意味着谁掌握了技术制高点,与新计算世界的标准制定权,在市场竞争中占据有利位置。4 @; O8 x# Z+ N9 J; P/ D) @6 D

& {9 D4 i( U% K# b主导权不得不争,那么问题来了,IBM、谷歌,包括英特尔、微软选择的都是通过积极竞赛,试图碾压和劝退潜在的竞争对手,却对自家的实验细节讳莫如深。都是搞技术的人,大家真诚一点不好吗?

# I4 ~6 H9 u [, ^; U5 U

2 U, V' q( Y0 g答案或许是,实打实的技术突破真心太难了!

# o: z( @8 j" U2 h0 {1 P7 p2 H8 A5 V8 P+ X

1 t) O2 ^$ F! ]+ F7 p+ Z

8 ?# d3 [2 P/ ^- ?- n7 \2 T* w3 \- M6 C

大众和资本翘首以盼,这么形容社会对量子计算的期待并不为过。最常听到的“恐怖故事”,就是量子加密,破译现在的任何密码都是小case,再联想一下国防和金融安全。不仅普通人已经被培养出了“国家兴亡,全靠量子”的科学素养,资本也通过大量证据,认为量子计算机的“优势”是注定会出现的,那么“量子霸权”自然就成为新旧技术世界的转折标志。率先押注可能带来未来收益的种子选手,也就不足为奇了。+ t; X9 b2 T4 }7 j" ^" A' J

0 j; v/ Y( F: Z0 ?6 i但与全社会殷切期盼形成鲜明对比的,就是量子技术的瓶颈并不像量子本身一样脆弱。相反,还特别顽强。6 o- v4 S! w0 a5 {; ~: J/ X' i- c" `" s

/ C! D$ l x, s0 C! u6 u* ~/ W

因为,实现量子霸权至少有两个关键条件:一是计算的比特数,普遍认为应该在70-100之间。二是纠错容错能力,要将错误率控制在0.1%以内。( }6 U- w7 m$ K- x Z" ]

$ P: L' f! P$ V$ |

量子数量目前已经有许多突破,D-Wave公司的产品甚至已经实现了2000个量子比特,但问题是,随着量子比特数量的增加,错误率也随之增加,太高就会让量子计算毫无意义。而要保持计算的稳定性,也就是量子纠缠操纵精度、相干特性、逻辑门保真度等指标,纵使谷歌和IBM工程师们都秃了头也进展缓慢。2 U+ \& X0 J. y: w) k" B

7 ]( l8 D$ S8 e6 h; H ; d c/ ], w; g: A$ n/ f- M' Q ; d c/ ], w; g: A$ n/ f- M' Q

9 k, D9 V4 Z# z/ k2 @2 A1 l' c' p. f

2 `$ N. v1 F g

目前,最低的错误率在0.5%左右,这意味着每200次操作中大约有一个错误。听起来还不错?可是这比标准计算机的错误率高太多了,后者大约每1017次运算才有一个错误。2 D$ n7 s9 A2 g& M j

: ~$ p# l3 ^* w1 |1 g1 r这会导致什么呢?那就是存在严重的工程障碍。量子计算机在做任何有用的实际运算中,要额外增加千倍的算力去进行纠错,而这远远超出了当前的技术水平。

3 ^/ j5 D0 F; ^5 `. E; D: ]( s2 r3 ?7 {- e" s

就算在学术上实现了,应用中也需要付出巨大的开销成本,恐怕会让商业客户直接劝退。6 X+ t1 c9 P8 H! n# y

, q) x) D1 O5 T$ S9 I) }% t

所以,目前主流的量子计算应用探索,尚且集中在量子加密,以及量子模拟等基础研究上,距离真正的商业应用还很遥远。& ^9 M: k1 Y( V6 l) Y

8 |( t* A( e. {这种情况大众尚能淡定,但资本与舆论场却有点不从容了。

0 @/ L K5 X2 F3 P8 v8 C( a" U- X

0 k% a, q, U: S, [/ k要知道,为了冲击“量子霸权”,IBM投入了约30亿美元,谷歌经费屡创新高。花钱如流水,自然也要给广大股东们一个交代吧。毕竟,虽说目前是量子双寡头,但初创企业在资本助推下不断涌现,老牌计算巨头英特尔也锲而不舍。

3 C. V9 U: D4 o6 [9 s6 z1 j; n3 ^5 Y$ k

所以每年秋季,就是两大学霸为了证明自己的领先地位而争相“交作业”的时候。. M+ M0 T1 |! z0 {

: f. h! k r: d$ m. Z既要不断冲击新的学术高峰,又要让脆弱的量子变得可控可用,量子计算这两大战役都不是一年两年就能结束的。年度“秀场”也就不得不借助“震惊部”的才华,在“数字”与“话术”上实现碾压了。6 H K' i. j+ E2 R! ]9 J$ V8 d

- B7 |2 K6 e8 U2 i" _0 k

* f* m- L1 c, _- h6 v3 y3 [量子时代的中国速度:故事才刚刚开始

, X2 M. [0 F; T, \9 j2 }# B' \2 i

谷歌与IBM的“量子霸权”争夺,有点像学霸们明明知道自己只能考60分,但谁都不想让年级第一的人设倒掉,也不好告诉家长培训班的钱都白花了,只好一面对外宣布一个比对方高一点点的分数,一面就是将卷面藏着掖着谁都不给看。9 r& ^4 S4 x0 b. i5 u5 K

2 C+ ]' K Z$ Y+ s ~8 z5 r

就着这场纠结而复杂的口水官司,不难看出,CPU时代的种种神话已成往事,量子时代的到来才是国家与企业竞速的关键。2 g8 g7 q7 u( K) S! K& k9 @8 f

0 A' {, {( ]0 Y& s/ N t所以也是时候讨论一个大家都更为关注的问题了——那就是,量子霸权注定就是谷歌或IBM的囊中之物了吗?如果该领域也被加强技术封锁,中国这个后进生又该怎么办?/ a# H/ B/ S- l9 h C0 X' f

" m& O( M! v3 ?3 `! [- a( C$ l

关于这个话题,我们和一些专业人士聊了聊,坏消息是,各国在量子霸权上的争夺,虽不至于剑拔弩张,但也不容乐观。其中,美国稳居第一梯队,并且政策上已经开始严防死守。

/ W" H/ }" V! B

, d" z3 b9 c5 f% D去年,特朗普签署了一项量子计算相关法案,不仅将发展量子计算作为国家战略布局,而且明确相关技术不能外流。在美国商务部工业安全署BIS针对关键技术和相关产品的出口管制中,量子计算作为国家安全和高技术的代表,赫然在列。

+ F' S$ j3 @2 Z5 s9 k

5 X8 u- m5 k d2 A+ R# M# b换句话说,这场特殊的科技竞赛中,一开始就流露出了浓重的火药味。 S; U- x5 J" f. ]. J) a" \3 p6 M

8 C2 {; k q" \ j7 |

, |0 k& | u/ s4 }" |) x

) _ J* ~' p! W7 |

+ I7 Z3 M& h6 O' i& H' }先别急着呼吸困难地“卡脖子”,但同时,好消息是,中国在量子计算的道路上并不像经典计算时代那样步履蹒跚,相反,在基础学科上已经拥有了不少值得称道的积累。0 D$ r4 O. g9 ?( b8 B! B: ]

F b9 f$ M: q3 s- ~ h2 ?# Y

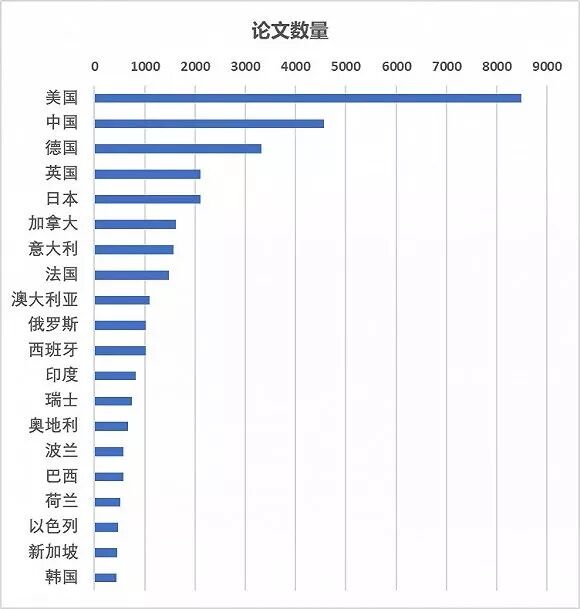

比如SCI论文总量,中国就位列全球第二。顶尖科研机构也占据全球TOP20中的三席,分别为中国科学院(第三)、中国科学技术大学(第七)和清华大学(第十七)。8 Z, b B3 i: n2 n% L# \7 o' f

4 H6 `2 s) l/ ^3 H人才储备方面,中国籍或华人科学家也占据了论文发表数量前20名榜单的近一半,中科大郭光灿院士论文数量更是高居榜首。华人科学家在量子计算领域的贡献占比不断攀升,也会持续提升中国在量子计算领域的国际话语权。: r" H2 I! U$ k+ [/ M0 c

5 i. g/ q0 K" _, H+ |

( c2 T. c1 o5 Y# H$ q ( c2 T. c1 o5 Y# H$ q

学术突破方面,最典型的代表,是中科院潘建伟院士团队近两年的研究。去年六月,完成了12个超导比特量子的纠缠态;前不久,又成功实现了全光量子中继器的原理性验证,为长距离量子通讯网络的构建打下了基础,在国际范围内尚属首次。

4 ?* q0 W& _# i8 [/ `# Y S0 p. d% \# {8 M+ F% E

这种不断刷新学界高度的研发速度,正在叠加成量子世界的“中国效应”。2 y! C( i; B2 i/ I

& s# ]: Y' J% T* W- i. L) b

应用方面,中国科技巨头的反应也并不缓慢。BAT、华为在内都相继发布了量子计算战略,投入众多资源招揽人才、产学合作。! Z8 Y4 o' c5 T" H6 h# T

# y$ E% l- P3 @& \! W# q3 E7 x: _其中奔跑速度最快的华为,去年就公布了量子计算模拟器HiQ,能够模拟42量子比特电路;今年的全联接大会上,HiQ再一次升级,推动量子计算在中国产业端继续向前。" B: N; L: l+ t9 t

0 ?8 X& j( ~( ]2 [& {+ Q9 I! o

加上各地量子科技产业基地纷纷落成,新的量子计算实验室出现,社会性资本开始活跃,中国的量子计算产业正在逐渐生长出了完整而立体的产业地图。8 L% k( A8 h, _8 A

m; o* G J4 \: f

; n0 M8 \5 e, j+ ]2 A6 \& m" `' D

& M9 a2 p+ ^) q, F- S& E4 {

: r. s/ ^# h$ y R! ?$ ?从这个角度看,如果说CPU时代中国只能亦步亦趋,但“量子战争”却是我们不容掉队、也没有错过的未来游戏。

) q+ ~( r4 |- F

0 V+ I: W( S, `4 h( i4 p正如中科大教授郭国平所说,“如果说实现通用量子计算机像一场马拉松,现在才跑了几公里。你前面领先,我后面有机会。”而玩家们的区别或许在于,有的在以令人恐慌的速度奔跑,有的则需要不断制造“霸权焦虑”来兜售恐慌。/ g* U# C. V; w3 @

( ~/ V. B f+ d# y) i3 l点击图片阅读更多

. x. }4 ^) h- a e3 ?

# W7 a, t: z( T; [5 y) e- | `  点击在看,即刻变好看! 点击在看,即刻变好看!

! b! {) `, E# `3 M7 U来源:http://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1570012205&ver=1888&signature=d1Y8xEd39*jI64z55QS*7vysDN6U3jwYNNZYaWWqXgkxOURRFjfYelJOF1il8pzVYSqep6BXuvosHxDJduSwjbpec*FNPXhRMoAbGYDnZedFLj-Z7JBCdYeneFcawfQD&new=15 l' }3 s+ X) G

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |

/6

/6

|手机版|小黑屋|梦想之都-俊月星空

( 粤ICP备18056059号 )|网站地图

|手机版|小黑屋|梦想之都-俊月星空

( 粤ICP备18056059号 )|网站地图